L’uranium est, déjà au cours du XIXe siècle, un élément chimique bien connu et coûteux. Il provient alors principalement des mines de Saint-Joachimsthal en Bohême1, exploitées par le gouvernement autrichien. À cette époque, avant la découverte de la radioactivité, l’uranium est utilisé dans l’industrie, par exemple comme colorant jaune pour le cuir, ou pour donner une teinte vert-bleue au célèbre cristal de Bohème.

Le radium est produit naturellement, sur Terre, par la désintégration spontanée de l’uranium. C’est pour cela qu’on en trouve, en très faibles quantités, dans les gisements d’uranium. Pour pouvoir en extraire des quantités non-négligeables, il faut ainsi traiter chimiquement des tonnes de minerais d’uranium. C’est pour cela que Marie Curie écrit : “[..] notre travail ne pouvait plus progresser qu’avec l’aide de moyens industriels pour le traitement de la matière première. [..] Dès 1899, Pierre Curie réussit à organiser un premier essai de traitement industriel, en utilisant une installation de fortune, facilitée par la Société Centrale de produits chimiques, avec laquelle il était en relations pour la construction de ses balances.[..] Le baryum radifère était extrait à l’usine, et je m’occupais au laboratoire de la purification et de la cristallisation fractionnée.“ 2

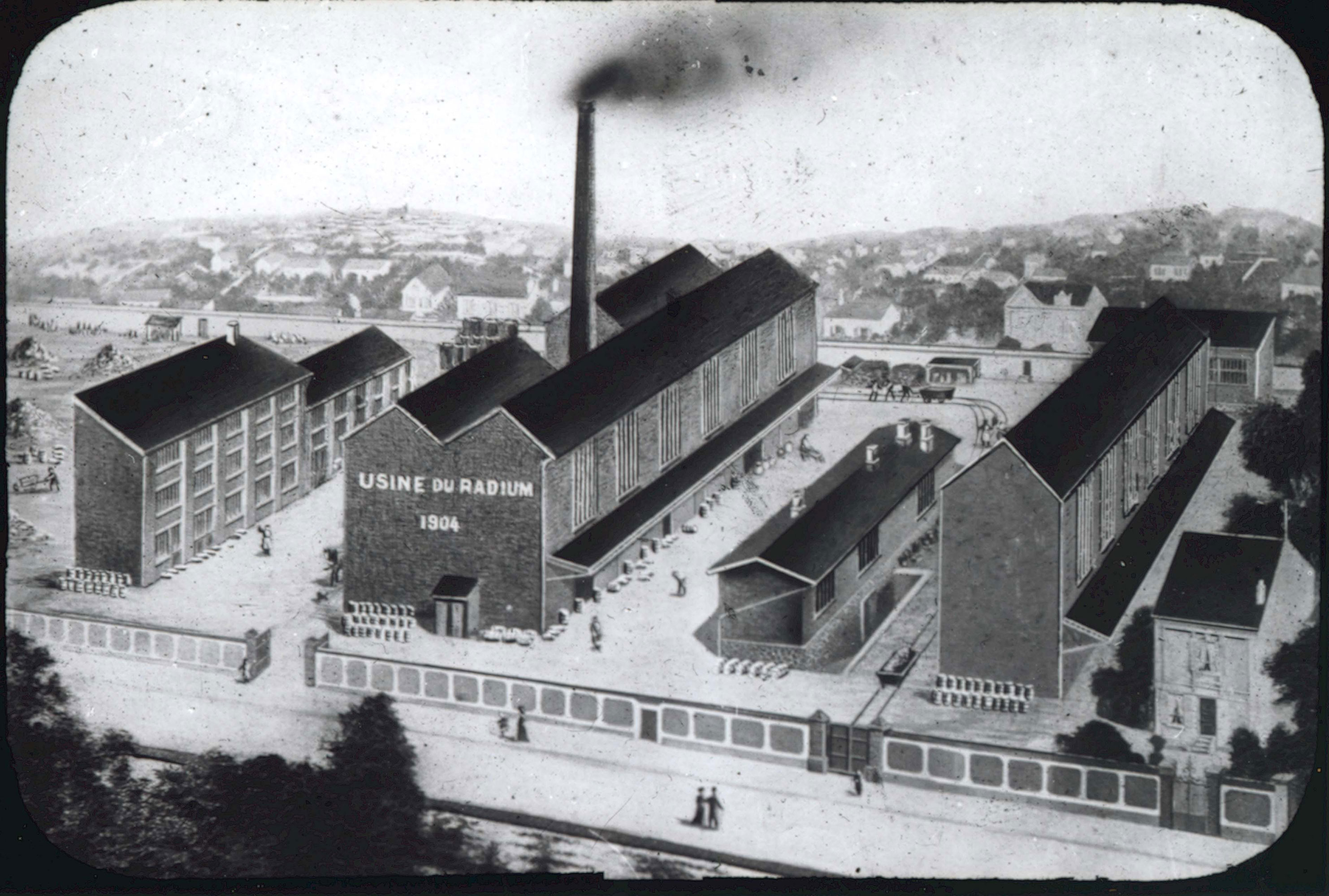

Dès 1904, l’extraction industrielle du radium en France change d’échelle. Les Curie coopèrent avec le chimiste industriel Émile Armet-de-Lisle, qui fonde à proximité de Paris, à Nogent-sur-Marne, l’usine Sels de radium. Au fil du XXe siècle, de nombreux usages industriels et médicaux du radium émergent, le radium devient un des éléments chimiques les plus chers au monde : un gramme de sels de radium coûte environ 100000 dollars dans les années ‘20.